2014年1月 8日

歯科一般

当院では、虫歯治療中の痛みや不安を和らげるため、痛みに配慮した、できるだけ削らない治療を心がけています。特に麻酔注射をいやがる患者さまも多いため、麻酔処置にはこだわりをもっております。

患者さまにできるだけ負担をかけずに治療を受けていただけるよう、常に努力しておりますので、歯に関するお悩みなど、遠慮なくご相談ください。

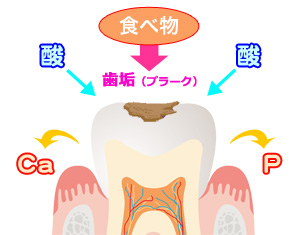

虫歯の原因について

虫歯の原因は歯垢(プラーク)です。食べ物を食べれば、残りかすが歯について残ります。歯垢は、そのかすの中にある糖分を細菌が分解して作りだされるものです。その歯垢が、今度は酸を作り出します。この酸が、歯を溶かすことで虫歯ができてしまうのです。

虫歯の原因は歯垢(プラーク)です。食べ物を食べれば、残りかすが歯について残ります。歯垢は、そのかすの中にある糖分を細菌が分解して作りだされるものです。その歯垢が、今度は酸を作り出します。この酸が、歯を溶かすことで虫歯ができてしまうのです。

歯垢は、食べ物の残りかすそのものではなく、口の中で増殖した細菌のかたまりです。口の中に住む細菌の種類はとても多く、糊のように歯の表面に付着し、増殖を繰り返す厄介なものです。

また、飲食物を口にすると口の中が酸性になり、そのたびに歯のカルシウム分(Ca)やリン酸(P)が少しずつ抜けています。通常は、唾液の力でこの酸が中和され、抜け出したカルシウムとリン酸が再び歯の中にしみこんで修復されます。これが再石灰化と呼ばれる現象です。

しかし、日に何度も甘いものを食べたり飲んでいると、再石灰化のスピードが追いつかず、虫歯へと進行します。虫歯は怪我や風邪などと違い、自然に治るものではありません。さらに放っておくとどんどん進行して悪化するのです。

虫歯の進行と治療方法

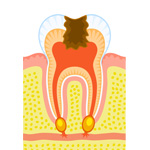

虫歯の進行は『CO』から『C4』の5段階に分かれています。『C』とはカリエス(caries)の略で、英語で虫歯という意味です。最近では、ごく初期の虫歯(CO)であれば、歯を削らずに経過を観察し、再石灰化を促す治療も行われるようになりました。

CO(シーオー:初期う触)

歯が溶け始めたばかりの初期の虫歯です。まだ、穴が空いていたり、黒くなっていません。この段階でしたら、フッ素入りの歯磨き剤で歯みがきをすれば、エナメル質の再石灰化が可能です。

C1(エナメル質う触)

虫歯菌により歯の表面を覆っているエナメル質が溶かされ、小さな穴ができている状態です。しかし、象牙質まで達していないため痛みはありません。この段階から治療が必要となり、虫歯に感染した部分を削り取り、詰め物をして終了します。

C2(象牙質う触)

エナメル質の下にある象牙質にまで虫歯が達した状態です。この段階では冷たいもの、甘いものがしみるようになり、触れると痛みを感じます。こちらも虫歯部分を削って詰め物を入れて終わりです。虫歯が奥まで広がっている場合は、麻酔をかけて削って薬を入れ、詰め物を入れて終了します。

C3(神経まで達したう触)

エナメル質と象牙質を溶かして、虫歯が神経にまで達した状態です。激しい痛みを伴います。神経が壊死すると根の外で炎症を起こし、膿が出たり、歯茎が大きく腫れます。この段階になると根の治療(根管治療)が必要です。麻酔をかけて神経や膿を取り除き、根の中の汚れを除去したあとに、被せ物を装着して終了します。

C4(残根状態)

ほとんどの歯が溶かされ、歯の根だけが残っている状態です。この段階では治療が難しく、多くの場合抜歯になります。歯質が残っている場合は治療が可能ですが、根管治療をしたあとに被せ物を装着して終わります。

保険治療と自費治療について

保険治療とは

保険治療は、どんな方にも平均的な一定の治療を提供できるように決められた制度です。もちろん、その中でもひとり一人に応じた治療を行っていますが、制約があるのも確かです。

特に問題となるのは、白い材料(セラミック)の選択です。歯はもともと白いのです。誰もが虫歯治療後も銀歯ではなく白く修復したいのは当然です。昔は天然歯質の代用になる白い材料があまりなく、加工がしやすい金属が広く使われておりました。現在では、セラミックなどいろいろ開発され選択肢が増えました。しかし医療保険の逼迫から取り入れられず現在に至っているものが多いのです。

歯列矯正は、制度としては美容扱いなので取り入れられていません。歯並びが良くないと虫歯・歯周病も進行しやすくなりますし、本当は噛み合わせ、顎関節、姿勢、呼吸、心理的影響にも関係しているのです。また、インプラントや金属床の入れ歯なども、噛むために必要な治療なのですが、保険適用されません。

自費治療とは

その点、自費治療は保険の制約にとらわれず、患者さまの希望に応じた方法・材料を提供できます。保険では銀歯になるところも、自費治療ではより自然な歯の色のセラミックや、金合金(ゴールド)などを選択することができます。また、金属アレルギーのリスクや二次カリエス(治療したのに虫歯が再発してしまうこと)の予防にもつながります。

但し、自費治療にもデメリットはあります。やはり保険が効かないため、どうしても高額になってしまいます。当院では、患者さまの意見や経済的な状況などを十分にお伺いしまして、その方に合った治療方法をご提案させていただきます。お悩みの方は、一度ご相談ください。

保険治療と自費治療の比較(一例)

| 保険治療 | 自費治療 |

|---|---|

レジンの総義歯 |

無歯顎者のインプラント |

部分入れ歯 |

インプラントを利用したブリッジ |

ブリッジ(銀) |

ブリッジ(白) |

前装冠 |

オールセラミック(前歯部) |

銀歯 |

オールセラミック(臼歯部) |

インレー(銀) |

インレー(白) |

虫歯の予防について【予防治療】

これまでは「歯が痛くなったから、歯医者へ行く」という考えが一般的でした。しかし、歯にとって一番大切なのは、「痛くならないように予防する」ことだと思います。

これまでは「歯が痛くなったから、歯医者へ行く」という考えが一般的でした。しかし、歯にとって一番大切なのは、「痛くならないように予防する」ことだと思います。

当院では、「お口の健康を維持する」ことで、大切な歯を虫歯や歯周病から守る「予防治療」を推奨しております。

予防治療には、院内で行うプロフェッショナル・ケアとご自分で行うセルフ・ケアがあります。

どれだけ良い治療をしても、アフターケアをしっかりしなければ口腔内の状態が悪化してしまい、虫歯の再発、歯周病などで歯を失うリスクも高まります。痛くなったから歯医者に行くのではなく、「虫歯や歯周病を予防するために歯医者へ行く」という考えが大切だと考えます。ぜひ、予防治療をご検討ください。

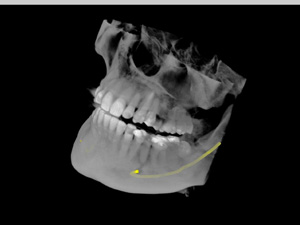

歯科用CT

歯科用CT

CTの優れたところは、コンピュータ上で骨を再現できるところ。これにより、レントゲンではわからなかった、骨の奥行き、骨の幅、厚みを正確に知ることできるようになりました。今では、インプラントの治療に欠かせない検査の1つとなっています。

院内にCTを完備していない医院では、大学病院・提携クリニックでCT撮影を行うため、撮影までの期間が長くなったり、別途日程の調整が必要な場合がありました。しかし、当院ではCTを完備しているため、治療をスムーズに進めることができるようになりました。

2014年1月 7日

抜歯について

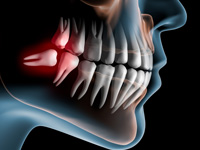

当院の大きな特徴のひとつとして挙げられるのが、親知らずの抜歯です。点滴(抗菌薬、鎮痛薬)を術中にすれば、腫れと痛みを緩和させることも可能です。

難症例の場合は大学病院をご紹介します。大学病院で手術をして、その後当院でフォローアップも可能です。

大学病院の方が、機材やドクターは揃っています。しかし、予約が取りづらかったり、待ち時間が長かったり、敷居が高い感じがする方もいるでしょう。 そのような方は、上手に当院をご利用ください。少しでも患者さまのお手伝いができればと思っております。

親知らずを抜歯した方が良い理由

1.他の歯に比べて、周囲組織が炎症を起こしやすい位置関係にある

1.他の歯に比べて、周囲組織が炎症を起こしやすい位置関係にある

2.いったん炎症を起こすと、大きな病気になりやすい

3.体の調子が悪いときに炎症を起こしやすくなる

4.ひとつ前の奥歯が虫歯や歯周病になりやすくなる

5.歯並びを悪くする傾向がある

6.口の中を狭くし、頬、舌、歯肉を噛みやすくなる

親知らずの抜歯は、20歳頃がベストだと思われます。年齢が経つほど骨が硬化し、抜歯が困難になります。また、感染してからでは抜歯後の症状が強くなります。

特に女性の場合、妊娠中に親知らずに痛みや腫れが出ることがよくあります。妊娠中には、つわりなどの影響で歯磨きが十分にできず、口腔内が不潔になりやすく、体調も不良のため症状悪化することが多いとされています。

また、妊娠中に急性症状を引き起こした場合は、胎児への感染の恐れ、抗生物質・鎮痛剤の副作用も考えねばなりません。是非、女性は早めに親知らずを抜歯してください。

| Grade | 手術時間 | 手術難易度 | 術後症状(※) |

|---|---|---|---|

| 1 | 5分 | 簡単 | 弱い |

| | | | | | | | |

| 10 | 1時間 | 難しい | 強い |

※術後症状:出血・痛み・腫れ・発熱・内出血など

また、下顎管に近い親知らずの場合、術後に下唇の麻痺が起きることがあります。その辺は十分気をつけて手術を行いますが、約10%の確率でどうしても起こりうることです。

上記表のように、親知らずの抜歯の難易度は10段階に分けられます。Grade5~10の比較的難易度が高い抜歯の場合、術後2~3時間後痛みがピークになります。痛みが発生する前にお休みされることをお勧めします。次の日は、自発痛はほとんどなくなります。頬の腫れは術後1~2日がピークになり、徐々に小さくなります。その他ご質問があれば何なりとおっしゃってください。

特に、手術に対する不安が強い方は、大学病院での全身麻酔、静脈内鎮静法や入院は有効だと思います。ご希望の方は紹介状をお書きします。

オペ室完備

患者さまのお役に立つため、当院ではオペ室を設置し、適切な治療ができる環境を整えております。無影灯やオゾン脱臭装置、滅菌された手術機材などを取り揃え、患者さまに手術を受けてもらうことが可能です。

患者さまのお役に立つため、当院ではオペ室を設置し、適切な治療ができる環境を整えております。無影灯やオゾン脱臭装置、滅菌された手術機材などを取り揃え、患者さまに手術を受けてもらうことが可能です。

歯科用CTによる精密な検査

CTを使用すると、コンピューター上で骨を再現できるので、レントゲンではわからなかった骨の奥行きや幅などの三次元的解析が可能です。以下はCTの主な有効性です。

CTを使用すると、コンピューター上で骨を再現できるので、レントゲンではわからなかった骨の奥行きや幅などの三次元的解析が可能です。以下はCTの主な有効性です。

・今まで、術者の勘により盲目的に切開を行わなければなりませんでしたが、肉眼的に見えない位置がわかり、体の負担を考えた手術が可能になりました。

・下顎管(下歯槽神経、下歯槽動静脈)の位置が立体的にわかり、患者さまへよりわかりやすく説明できるようになりました。

当院かかりつけの患者さまは、5,000円でCTを利用できます

当院では、皆さまに利用していただけるように5,000円という料金設定をしております。CTだけ希望のときは10,000円の設定です。

抜歯前の注意事項

1.体調管理について

・前日は、十分な睡眠をとり体調を整えてください。

睡眠不足時に麻酔をすると気分が悪くなる可能性があります。

・来院前に食事をとってきてください。

抜歯後1~2時間は麻酔が効いており、その間の食事は唇や頬を噛んでしまう危険性があるため、食事は控えて頂きます。

また、空腹時の麻酔も気分が悪くなる可能性があります。

抜歯後は食事がとりにくいため、食べやすい柔らかいものをお勧めします。(うどん、おかゆ、ゼリーなど)

2.喫煙について

・節煙、禁煙しましょう。

喫煙後の歯肉は血液の循環が悪くなり、傷口の治りを悪くしますので、前日から節煙、禁煙をお勧めします。

3.服装について

・楽な服装をしてきてください。

抜歯というのはエネルギーを使う処置です。楽な服装の方がよいでしょう。

4.その他

・車やバイクでのご来院は、できるだけ避けてください。

抜歯後、立ちくらみなどする可能性があります。

・体調不良の際は、抜歯を延期しても構いません。

無理をすると体調悪化の可能性もありますので、気兼ねなくご連絡ください。

治療後の注意事項

1.止血について

・ガーゼを10~30分間しっかり噛んでください。

・当日は、頻繁にうがいをしないでください。出血しやすくなります。

ただし、翌日からは消毒のために十分にうがいをしてください。

・唾液に血が混ざる程度の出血はありますが心配ありません。

出血が多量であれば、再度圧迫するように30分程ガーゼを噛んでください。

2.痛み・腫れについて

・お薬を指示通りに服用してください。

痛み止めは我慢せずに飲んでください。

・大きな手術の場合は、術後に大きな痛みを感じます。

そうならないために、麻酔が効いている間に仮眠をお勧めします。

・冷たいタオルなどで少し冷やすと、腫れが緩和します。

・直接、氷やアイスノンなどで冷やしてしまうと、あとあとの治りを悪くしてしまいます。

(熱さまシートは、それなりに有効です)

3.その他

・食事は麻酔(しびれ)がとれてからにしてください。

・安静を保ち、運動、入浴、飲酒は避けてください。

・喫煙は傷口の治りを悪くします。可能な限り節煙してください。

2014年1月 6日

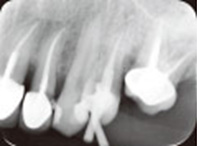

デジタルX線

デジタルパノラマX線

パノラマ撮影においても、アナログ方式の1/5~1/10の被爆量で、より鮮明な画像が得られます。また、撮影時間も12秒と短くなりました。

デジタルデンタルX線

従来のアナログ方式では、現像するのに約3分ほどかかっていましたが、当院の機器(デンタルX線画像処理システム)では5秒でスキャニングできるようになり、診療をスムーズに行えます。また、1mmの間隔に17本の白黒ラインを判別できる画像を得られます。