歯科用CTと3Dプリンターを使って、顎骨模型を作ろうと考えてみました。

オバマ大統領が2013年の一般教書演説です。

オバマ大統領は、「3Dプリンターは、あらゆるものづくりに革命をもたらす。新たな産業がアメリカから生まれるにちがいない。」と言及をし、これをきっかけに世界中で「3Dプリンター」が注目される運びとなりました。

3次元(3D)のデータを基に複雑な立体物を簡単に作製できる「3Dプリンター」が、ものづくりを変えようとしています。欧米では企業や個人の利用が一気に進んでおり、日本でも安倍晋三政権が、3Dプリンターの普及・拡大を、成長戦略の柱の一つと位置づけるなど推進への機運も高まってきました。

その影響で、従来、何千万円もした3Dプリンターが個人でも購入できるようになりました。

歯科用CTで撮影したデータはDICOMデータで保存されます。

DICOM(ダイコム)とは、Digital Imaging and COmmunication in Medicineの略で、米国放射線学会 (ACR) と北米電子機器工業会 (NEMA) が開発した、CTやMRI、CRなどで撮影した医用画像のフォーマットと、それらの画像を扱う医用画像機器間の通信プロトコルを定義した標準規格のことです。

そのDICOMデータから、直接、3Dプリンターに出力することが出来ません。汎用的には、STLデータに変換して、出力することになります。

STL とは、Standard Triangulated Language(スタンダード・トライアンギュレイテッド・ランゲージ)の略で、三次元形状を表現するデータを保存するファイルフォーマットのひとつです。

したがって、歯科用CTで撮影したデータを、3Dプリンターに出力するためには、DICOMからSTLに変換するアプリケーションソフトを購入する必要があります。

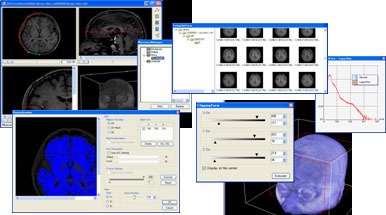

三次元再構築ソフトとして、販売され、ZedView (株)レクシー、Volume Extractor 岩手県立大学、(株)アイプランツシステムズ、3D-DOCTOR (株)ソリューションシステムズというところが、比較的使いやすく、購入も可能なソフトです。

数社の方とご相談し、Volume Extractor 岩手県立大学を選択し、土井章男先生の協力を得て、解析を進めていきました。

ブログ担当:山辺滋